줄다리기

줄다리기는 풍농을 기원하고 공동체 구성원 간의 화합과 단결을 위하여 동아시아와 동남아시아 도작(稻作, 벼농사)문화권에서 널리 연행된다. 공동체 구성원들은 줄다리기를 연행함으로써 사회적 결속과 연대감을 도모하고 새로운 농경주기가 시작되었음을 알린다. 두 팀으로 나누어 줄을 반대 방향으로 당기는 놀이인 줄다리기는 승부에 연연하지 않고 공동체의 풍요와 안위를 도모하는 데에 본질이 있다.

줄다리기를 통해 마을의 연장자들은 젊은이들을 참여시킴으로써 연행의 중심적 역할을 하며, 공동체 구성원들은 이를 통해 결속과 단결을 강화한다. 동아시아 각지에서 널리 행해지는 민속 줄다리기는 두 편으로 갈라서서 서로 마주보고 줄을 당긴다는 유사점에도 불구하고, 기후나 환경에 따른 각각의 특수성과 독자성, 그리고 창조성이 존재한다.

우리나라의 영산줄다리기(국가지정 제26호), 기지시줄다리기(국가지정 제75호), 삼척기줄다리기(강원지정 제2호), 감내게줄당기기(경남지정 제7호), 의령큰줄땡기기(경남지정 제20호), 남해선구줄끗기(경남지정 제26호) 등 총 6건의 국가 지정과 시도 지정 무형문화재가 유네스코 인류무형문화유산에 포함되었다.

‘줄다리기 의례와 놀이’는 우리나라가 처음으로 시도한 다국가 간 공동등재이다.

우리나라는 민족문화의 특성과 정신적 가치를 잘 표현하고 있는 대표적인 놀이이자 의례인 민속 줄다리기의 문화적 다양성과 공유적 가치에 대해 주목하고 다국 간 공동등재를 추진하였다. 2012년에 공동등재 종목 후보 대상으로 줄다리기를 선정하고 한중일 3국을 비롯한 동남아시아 각국의 참여를 독려하였다. 그중 참여를 희망한 캄보디아, 필리핀, 베트남과 수년간의 협력을 통해 2015년 공동 등재되었다.

줄꼬기

줄

줄에 물주기

줄

길놀이

줄고사

줄 옮기기

줄머리

줄 운반

영산 줄다리기 중요무형문화재26호

소 재 지; 경남 창녕군

경상남도 창녕군 영산면에도 옛날부터 전승된 향토놀이의 하나로 줄다리기가 전해지고 있다. 원래에는 상원을 전후해서 행하여졌으나 요즈음에는 양력 3월 1일을 계기로 삼일민속문화제를 열고 그 행사의 하나로 줄다리기를 하고 있다. 줄다리기는 마을을 동·서로 갈라 두패로 편을 짜서 노는 편싸움으로, 동서 양편은 각각 남성과 여성으로 상징되며, 생산의 의미에서 여성을 상징하는 서편이 이겨야 풍년이 든다고 전한다. 줄다리기는 줄쌈이라고도 하며 영산지방에서는 ‘줄땡기기’ 또는 한자어로 ‘갈전(葛戰)’이라고도 하는데 이는 산의 칡넝쿨보다 길게 줄을 만들어 당겼다는 옛이야기에서 나온 말이다. 줄다리기는 주로 정월 대보름을 전후해 벼농사를 위주로 하는 중부 이남지역에서 널리 행해지는 농경의식의 하나로 보고 있다. 현재는 3·1 문화제 행사의 하나로 줄다리기를 하고 있다. 줄의 길이는 40∼50m이며 몸줄의 지름이 1m가 넘는 경우도 있어 사람이 줄을 타고 앉으면 두 발이 땅에 닿지않을 정도라고 한다. 줄이 커서 손으로 잡아 당길 수가 없기 때문에 줄 중간 중간에 가늘게 만든 곁줄(벗줄)을 여러 개 매달아 잡아당기기 좋도록 만든다. 끝에는 꽁지줄이라 해서 가는 줄을 10개정도 만들어 많은 사람들이 매달릴 수 있도록 한다. 동·서 양편의 줄을 제각기 만들어 줄다리기 하는 당일에 연결하는데, 많은 사람들이 잡아당겨도 끊어지거나 풀어지지 않도록 비녀목이라 부르는 큰 나무토막을 꽂아둔다. 줄 위에 올라선 대장이 지휘를 하면 줄다리기가 시작되고, 각 마을의 농악대는 빠른 장단으로 사람들의 흥을 돋운다.

놀이가 끝난 후의 줄

당제

장승

줄의 암수를 비녀목(줄의 기둥)에 연결

줄 머리

줄 모습

당제

나라를 지킨다는 국수봉의 당제

줄

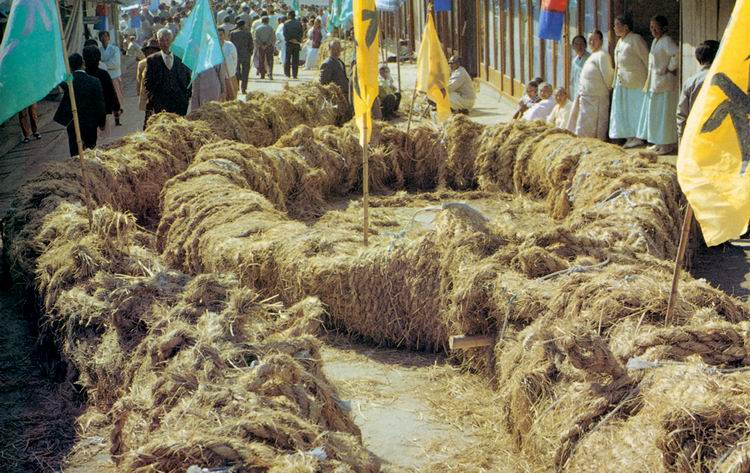

기지시 줄 다리기 중요무형문화재75호

소 재 지; 충남 당진시

줄다리기는 길쌈이라고도 하며 농경의식의 하나인 일종의 편싸움 놀이이다. 마을을 육지와 바닷가쪽 두 편으로 나누는데 생산의 의미에서 여성을 상징하는 바닷가 쪽이 이겨야 풍년이 든다고 한다. 줄다리기는 윤년 음력 3월초에 재앙을 막고 풍년을 기원하는 당제를 지낸 다음 행해졌다. 충청남도 당진시 송악면 기지시리에 줄다리기가 전승되어 있다. 현지에서는 기지시(機池市)를 틀무시, 틀모시, 틀못이라고 부르는데 틀(機) 못(池)에서 기지(機池)라 기록하게 되었을 것으로 믿어진다. 전설에 의하면 기지는 풍수적으로 보아 옥녀직금형(玉女織錦型)이라 해서 옥녀가 베짜는 형국이어서 베를 마전하는 시늉으로 줄다리기가 생겼다고 전하기도 하고 또 기지시리의 지형이 지네형이어서 지네 모양의 큰 줄을 만들어 줄다리기를 했다는 설도 있다. 기지시 장터 동쪽에 국수봉(國守峰)이란 구릉이 있는데 이곳 정상에 국수당(國守堂)이 있다. 원래에는 초당(草堂)이 봉록(峰麓)에 있었으나 정상으로 옮겨 새로 지었으며 매년 정초에 길일을 택해서 당제를 지내고 윤년에는 당제 후에 줄다리기를 했다. 당제의 목적은 역질, 재앙, 호환을 막고 풍년이 들기를 바라는 데서 거행했다. 당제가 끝나면 줄을 만드는데 수상(水上, 기지시리에서 내륙쪽), 수하(水下, 기지시리에서 바닷쪽)로 나누어서 제각기 마을에서 짚단을 가지고 와서 줄을 두 개 만들고 추첨에 의해서 줄의 소유가 결정되면 다시 곁줄은 제각기 만든다. 수하가 암줄이 되고 수상은 숫줄이 된다. 줄이 완성되면 줄다리기장인 흥척동(興尺洞)의 보리밭으로 가서 경기를 한다. 마을마다 농기를 가지고 나오기 때문에 50여 본이 되는 농기가 나부끼고, 각 마을 농악대들의 농악소리와 함께 마을 사람들은 수천 명씩 편을 갈라 경기를 하게 된다. 승자쪽에 풍년이 든다고 하는데 대개 암줄인 수하쪽이 이기고 있다. 줄은 승자의 소유가 된다. 그러나 승부가 결정되면 사람들은 곧 몰려들어 칼로 줄을 끊어가거나 도려가는데 그걸 달여서 먹으면 요통이나 불임증에 약효가 있다고 믿기 때문이다. 이와 함께 줄에 양잿물이나 바늘을 떨어뜨리거나 꽂으면 줄이 끊어지고 여자가 줄을 넘으면 넘어선 곳이 끊어진다는 금기가 있어 주술적인 의미도 지니고 있다. 줄의 길이는 50∼60m이며 지름이 1m가 넘는 경우도 있어 사람이 줄을 타고 앉으면 두 발이 땅에 닿지 않을 정도라고 한다. 줄이 커서 손으로 잡아당길 수가 없기 때문에 원줄의 중간 중간에 가늘게 만든 곁줄을 여러 개 매달아 잡아당기기 좋도록 만든다. 줄 위에 올라선 대장이 지휘를 하면 줄다리기가 시작되고 각 마을의 농악대는 빠른 장단으로 사람들의 흥을 돋운다. 기지시줄다리기는 재앙을 막고 풍년을 기원하는 민간신앙이며, 줄다리기를 통한 농촌사회의 협동의식과 민족생활의 변화를 알 수 있는 문화적 의미를 지니고 있어 중요무형문화재로 지정되었다.

삼척 기줄다리기 강원도 무형문화재2호

소 재 지; 강원 삼척시 남양동 34-9

줄다리기는 줄쌈이라고도 하며 풍년을 기원하는 농경의식의 하나로 정월 대보름에 행해졌다. 기줄은 큰 줄에 매달린 작은 줄이 마치 게의 발과 같다해서 게줄이라고도 하며, 기줄다리기는 한자어로 해색전(蟹索戰)이라고도 한다. 기줄다리기 유래에 대하여는 조선 현종(재위 1659∼1674) 때 삼척지방에 저수지를 많이 만들면서 시작되었다고 하나 정확한 기록은 없다. 삼척기줄다리기는 음력 1월 1일이면 우선 어린이들이 양편으로 나뉘어 북, 꽹과리 등을 두드리며 기줄다리기를 하는데 줄이나 규모면에서 작다하여 속닥기줄이라고 한다. 차츰 규모가 커지면서 7·8일 경이면 청소년들이 주동이 되는 중기줄다리기로 번지고, 15일경에는 어른들을 대상으로 해안지방과 산간지방으로 나뉘어 본격적인 큰기줄다리기가 시작된다. 이기는 편에는 풍년이 든다는 믿음도 있지만 그보다는 진편에서 삼척읍성의 수리나 제방수리 등의 노역을 해야하기 때문에 해마다 경쟁이 치열하다.

감내 게줄당기기 경상남도 무형문화재7호

소 재 지; 경남 밀양시 내이동 421

감내 게줄당기기는 밀양 감내에서 정월 대보름을 전후하여 마을 사람들이 시합으로 즐기던 놀이로 일반적인 마을 단위 줄싸움의 변형된 놀이라 할 수 있다. 부북면 감천리에서 정월 대보름날을 전후하여 주민화합과 인근 마을과의 반목을 해소하기 위해 창안된 독창적인 민속놀이이다. 감천(甘川)은 화악산에서 발원한 부북천의 하류로서 감내들을 지나 밀양강으로 합류하는 시내이다. 이웃마을 제대리에서 점필재(佔畢齋) 김종직(金宗直) 선생이 탄생한 이후로 냇물이 달았다 하여 감천(甘川)이란 지명이 생겼는데, 이 감천(甘川)을 음료수로 사용했던 당시에는 물맛이 좋은 것으로 유명했다. 감천(甘川)에는 옛날부터 게가 많이 잡히어 서로 좋은 목을 차지하기 위하여 치열한 경쟁을 하다 보니 자연 이웃끼리의 반목 등 인심이 거칠어지는 폐단이 있었다. 그러한 폐단을 우려한 마을 사람들이 창안해 낸 것이 게줄당기기의 시초가 된 것인데 그 시합의 결과로 게를 잡는 구역을 할당하는 등 마을 사람끼리의 지나친 욕심을 무마시켜 왔다. 그러나 게의 생산이 많지 않았던 근대 이후에는 마을 사람들이 정월 보름과 7월 백중날 등 농한기를 기해 마을 사람들의 협동 정신 고취와 화합 분위기 조성을 위한 민속놀이로 전승되어 오고 있다. 줄당기기놀이에 앞서 당산굿으로 마을의 안녕과 시합에서의 우승을 기원한다. 원줄에 곁줄을 다는 동안 밀양아리랑을 부르고 덧뵈기춤을 추어 흥을 돋우면 수농부끼리 젓줄과 대박을 당기고 밀면서 게잡이터를 뺏는 예비시합을 한다. 본 놀음은 게의 등처럼 생긴 지름 2m 가량의 둥근 원줄에다 양편에서 가운데에는 12m줄, 그 양쪽에는 10m줄, 바깥쪽에는 8m의 줄 등 모두 5개를 달고, 한 줄에 5명씩 총 25명이 어깨에 걸고 엎드려서 상대편과 등지고 줄을 끈다. 이긴 편은 그해 좋은 게잡이터를 차지하게 되는데, 마지막엔 양편이 서로 화합하여 판굿을 벌인다.

의령 큰줄댕기기 경상남도 무형문화재20호

소 재 지; 경남 의령군

줄다리기는 줄쌈이라고도 하는 일종의 편싸움 놀이이다. 줄다리기는 정월 대보름을 전후해서 벼농사를 위주로 하는 중부 이남지방에서 널리 행해지는데 농경의식의 일종으로 해석되고 있다. 마을을 동서로 나누어 두패로 편을 짜는데 동서 양편은 각각 남성과 여성으로 상징되며, 생산의 의미에서 여성으로 상징되는 편이 이겨야 풍년이 든다고 생각한다. 의령 큰줄댕기기는 1800년경부터 시작하여 200여 년의 역사를 지닌 민속놀이로 온 마을이 참여하는 축제로 정착되었다.

남해 선구 줄끗기 경상남도 무형문화재26호

소 재 지; 경남 남해군 남면 선구마을

선구마을에서 해마다 음력 정월 대보름날에 아랫마을을 남편으로 윗마을을 북편으로 나누어 시작되는 줄끗기는 세시풍속이며 이 지방의 민속놀이이다. 정월 대보름이 되기 며칠 전부터 각 집에서 고를 만들 짚을 모으고 어린이들은 다른 데서 훔쳐오기도 한다. 대보름날이 되면 아랫 당산에서 먼저 당산제를 지낸다. 이것은 반농 반어촌인 선구마을에 한 해 동안 풍농과 풍어를 빌며 해난사고의 방지, 마을의 번영을 기원하는 것이다. 일제강점기에 선구줄끗기 역시 완전히 없어졌다. 하지만 선구줄끗기를 복원하려는 움직임은 해방 직후부터 시작됐다. 이 마을에 사는 향토문화연구가 김찬중씨의 노력으로 중단된 민속놀이가 재현되었고 현재에는 선구줄끗기보존회에서 계승하면서 벚꽃축제 때는 관광객들에게 선보이기도 한다. 선구 줄끗기는 당산제-어불림-필승고축-고싸움-줄끗기-달집태우기 순서로 진행된다. 선구줄끗기에 사용하는 줄은 1개의 고에 문어발처럼 된 네 가닥의 작을 줄을 매달아 만든다. 줄끗기 전에 고싸움을 하여 그 결과에 따라 이기는 편이 숫고가 된다. 숫고가 되면 줄끗기 승부에서 이길 확률이 많기 때문에 숫고가 되기 위하여 힘을 다하여 싸운다. 암고, 숫고가 결정되면 2개의 고를 빗장으로 연결하여 줄끗기를 시작한다. 이때 여자들은 자기편의 줄을 무겁게 하여 이기려고 바닷가에 있는 몽돌을 치마에 담아 가지고 와서 치마폭에 싼 돌을 줄과 함께 움켜잡고 줄끗기를 했다고 한다. 줄끗기에서 암고가 이기면 풍농, 풍어가 된다고 믿고 있다. 줄끗기가 끝나면 승부에 관계없이 달집태우기를 하면서 화합을 다짐한다. 선구줄끗기는 제25회 경남도 민속예술경연대회(1993.10.13)에서 최우수상을 수상했고, 1994년에는 전국 민속경연대회에 경상남도 대표로 출연하기도 했다.

'한국의 세계유산 > 한국의 인류무형유산' 카테고리의 다른 글

| 제주해녀 문화(무형유산, 2016년) (0) | 2016.12.27 |

|---|---|

| 농악(무형유산, 2014년) (0) | 2014.11.30 |

| 김장문화(무형유산, 2013년) (0) | 2014.11.12 |

| 아리랑(무형유산, 2012년) (0) | 2014.11.10 |

| 한산모시짜기(무형유산, 2011년) (0) | 2014.11.08 |