진사록

난후잡록

근폭집

중흥헌근

군문등록

정원전교

정조어제 당장서화첩 제문 부 채제공 발

당장시화첩

당장서첩

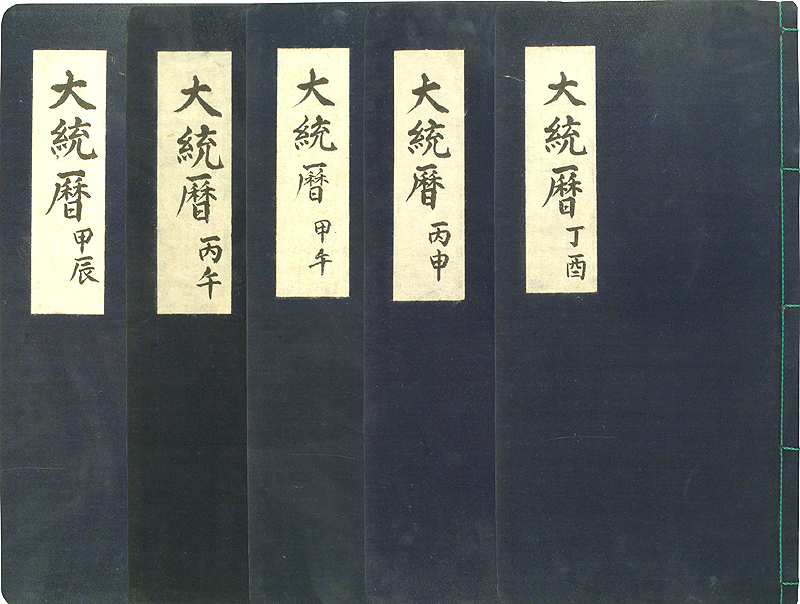

유성룡 비망기입 대통력

호성공신록훈교서

유성룡 종손가 문적 보물160호

소 재 지; 경북 안동시 도산면 퇴계로 1997(서부리 220) 한국국학진흥원

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들이다. 유성룡(柳成龍)은 퇴계(退陶) 이황(李滉)의 문인이며, 김성일(金誠一)과 동문수학하였다. 명종 21년(1566) 문과에 급제하여 승문원권예문관검열, 공조좌랑, 이조좌랑 등의 벼슬을 거쳐 삼정승을 모두 지냈다. 왜적이 쳐들어올 것을 알고 장군인 권율(權慄)과 이순신(李舜臣)을 중용하도록 추천하였고, 화포 등 각종 무기의 제조, 성곽을 세울 것을 건의하고 군비확충에 노력하였다. 또한 도학·문장·글씨 등으로 이름을 떨쳤으며, 그가 죽은 후 ‘문충(文忠)’이라는 시호가 내려졌고, 안동의 병산서원 등에 모셔졌다. 이 문서들은 임진왜란 때 도체찰사로 임금을 호종하면서 군무를 총괄하던 유성룡(柳成龍)이 직접 손으로 쓴 기록과 임진왜란과 관련되는 문건, 자료 등을 일괄이다. 그 목록은 아래와 같다.

1.『진사록(辰巳錄)』 1책

2.『난후잡록(亂後雜錄)』 2책

3.『근폭집(芹曝集)』 2책

4.『중흥헌근(中興獻芹)』 1책

5.『군문등록(軍門謄錄)』 1책

6.『정원전교(政院傳敎)』 2책

7.『정조어제당장서화첩제문(正祖御製唐將書畵帖題文)』, 『부록 채제공발문(附錄蔡濟恭跋文)』 2책

8.『당장시화첩(唐將詩畵帖)』 1책

9.『당장서첩(唐將書帖)』 1책

10.『서애구주대통력 갑진년(西厓具注大統曆 甲辰年)』 1책

11.『서애구주대통력 병오년(西厓具注大統曆 丙午年)』 1책

12.『서애구주대통력 갑오년(西厓具注大統曆 甲午年)』 1책

13.『서애구주대통력 병신년(西厓具注大統曆 丙申年)』 1책

14.『서애구주대통력 정유년(西厓具注大統曆 丁酉年)』 1책

15.「호성공신록권(扈聖功臣錄券)」 1축

16.「광국공신록권(光國功臣綠券)」 1축

임진왜란 당시의 상황을 이해하는데 중요한 역사적 자료들로, 당초 ‘안동류씨 문서’로 지정되었다가 1991년 유성룡 종손가 문적으로 명칭 변경되었다. 또한 『징비록(懲毖錄)』 초본이 포함되었으나, 국보로 승급되어 16종 19권이 지정되었다.

※명칭변경; 안동류씨 문서 → 유성룡 종손가 문적

진사록 보물160-1호

소 재 지; 경북 안동시

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들 가운데 하나인 『진사록(辰巳錄)』이다. 『진사록(辰巳錄)』은 우리나라 역사를 연구하는데 귀중한 자료로서 가치가 있는 일기나 초고본 등을 모아엮은 『조선사료총간』 중에 실려 있어 일반에게 널리 알려져 있다. 『이 조선사료총간』은 1932년부터 1944년에 걸쳐 조선사편수회가 『조선사』 편찬과 함께 간행한 것이다.

난후잡록 보물160-2호

소 재 지; 경북 안동시

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들 가운데 하나인 『난후잡록(亂後雜錄)』이다. 『난후잡록(亂後雜錄)』은 유성룡(柳成龍)이 임진왜란에 대하여 손으로 직접 쓴 책이다. 벼슬길에서 물러나 낙향한 후, 임진왜란을 회고하며 그 승패와 전쟁의 자취 등을 기록한 글이다.

근폭집 보물160-3호

소 재 지; 경북 안동시

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들 가운데 하나인 『근폭집(芹曝集)』이다. 『근폭집(芹曝集)』은 『징비록(懲毖錄)』가운데 제3권부터 제7권까지의 군국기무 10조 및 소차(疏箚, 상소문과 간단한 형태의 상소문) 약간편을 간추려 편찬한 것이다.

중흥헌근 보물160-4호

소 재 지; 경북 안동시

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들 가운데 하나인 『중흥헌근(中興獻芹)』이다. 『중흥헌근(中興獻芹)』은 『징비록(懲毖錄)』가운데 포함되어 있는 것을 일부만 간추려 복사본으로 간행한 것이다.

군문등록 보물160-5호

소 재 지; 경북 안동시

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들 가운데 하나인 『군문등록(軍門謄錄) 』이다. 『군문등록(軍門謄錄) 』은 군대의 업무에 관한 공문을 모아 엮은 책으로, 선조 28년(1595)∼선조 29년(1596)의 2년간의 일이 기록되어 있다. 당시 이 업무는 체찰사가 주관하는 일이어서 책머리에 ‘도체찰사군문등록(都體察使軍門謄錄)’이라고 이름을 붙였다. 1책으로 복사본이다.

유지 보물160-6호

소 재 지; 경북 안동시

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들 가운데 하나인 『정원전교(政院傳敎)』이다. 『정원전교(政院傳敎)』는 임진왜란 때 선조가 당시 영의정이며, 도체찰사(都體察使이던 유성룡(柳成龍)선생에게 내린 전교를 모아 엮은 책이다. 임진왜란이 터진 1592년 7월 27일부터 1593년 2월 1일까지 그 기간동안 내린 전교문을 등사한 것이다. 그 내용은 명나라에서 보내온 구원병에 대한 접대, 군량조달문제, 왜병 토벌에 대한 작전방략문제, 왜병의 선왕능침발굴에 대한 문제 등에 대해 왕의 의견을 내리고 선후책을 상의한 것이다.

※명칭변경; 정원전교 → 유지

정조어제 당장서화첩 제문 보물160-7호

소 재 지; 경북 안동시

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들 가운데 하나이다. 이것은 정조임금이 유성룡(柳成龍)의 후손들에게 명하여 『당장시화첩(唐將詩畵帖)』을 들여다보고 여기에 그 소감을 기록한 것이다. 부록(附錄)으로 채제공(蔡濟恭)의 발문(跋文)을 함께 수록하였다.

※명칭변경; 정조어제 당장서화첩 제문 부 채제공 발 → 정조어제 당장서화첩제문

당장시화첩 보물160-8호

소 재 지; 경북 안동시

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들 가운데 하나인 『당장시화첩(唐將詩畵帖)』이다. 『당장시화첩(唐將詩畵帖)』은 임진왜란 당시 조선에 구원병으로 왔던 명나라 장수들의 시와 그림을 모아서 하나의 첩으로 엮어만든 것이다.

당장서첩 보물160-9호

소 재 지; 경북 안동시

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들 가운데 하나인 『당장서첩(唐將書帖)』이다. 『당장서첩(唐將書帖)』은 임진왜란 당시 조선에 구원병으로 왔던 명나라 장수들의 글씨와 편지 등을 모아서 하나의 첩으로 엮어만든 것이다.

유성룡 비망기입 대통력 보물160-10호

소 재 지; 경북 안동시

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들 가운데 하나이다. 이것은 당시에 사용하던 역서(曆書)인 대통력(大統曆)에 유성룡(柳成龍)이 필요한 주요사항 등을 해당 날짜 아래에 적어넣은 것으로, 역사적 자료로도 중요하지만, 또한 관상감(觀象監)에서 발행한 오래된 역서(曆書)라는 점과, 인쇄에 사용한 관상감(觀象監)활자를 연구하는 데에도 귀중한 가치가 있는 자료이다.

유성룡 호성공신 교서 보물160-11호

소 재 지; 경북 안동시

조선 중기의 문신인 서애(西厓) 유성룡(柳成龍, 1542∼1607)의 종손가에 소장되어온 문헌과 각종 자료들 가운데 하나이다. 공신록권(功臣錄券)이란 나라에서 공이 있는 신하에게 공신으로 임명하는 증서를 말하는데, 이 교서는 임진왜란 때에 선조임금을 모시고 의주까지 따라갔던 신하들에게 내린 호성공신교서(扈聖功臣敎書)이다. 유성룡(柳成龍)은 당시 2등공신에 책봉되었다.

※명칭변경; 호성공신록훈교서 → 유성룡 호성공신 교서