실크로드 사막길에서 중국으로 ② 둔황

화(華)와 융(戎)이 결합하는 곳

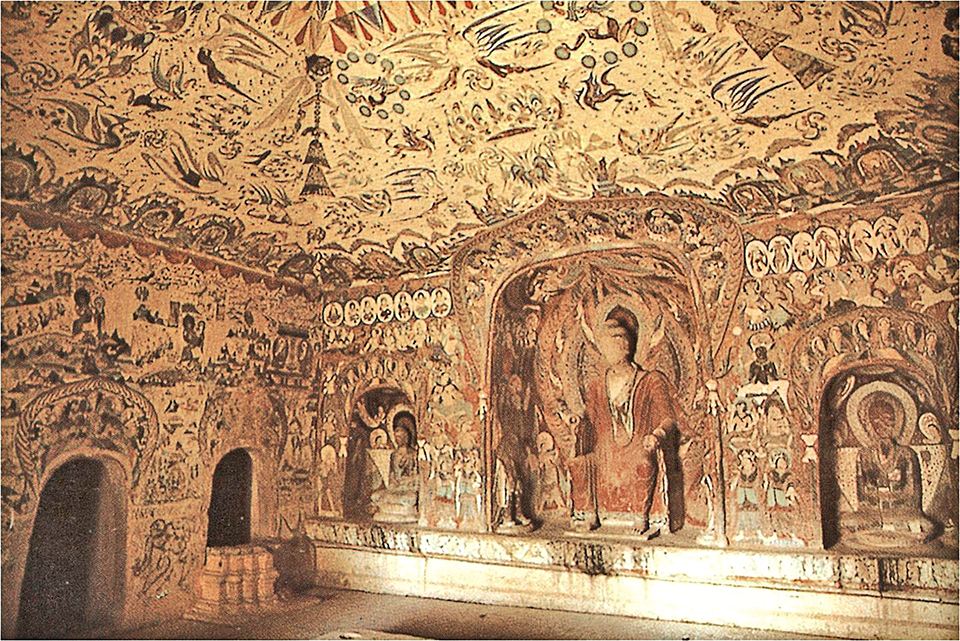

둔황 석굴 285번 비하라식 석굴.

불교 예술의 정수, 막고굴

둔황 석굴은 막고굴(莫古窟, 莫高窟)로 가장 오래된 석굴이나 가장 높은 석굴로 불리는데, 중국뿐 아니라 세계에서 가장 내용이 풍부하고 보존이 잘 된 ‘불교 석굴’로 꼽힌다. 둔황 시내에서 남동쪽으로 25km 떨어진 밍사산(鳴沙山) 동쪽 기슭 절벽에 366년부터 1000년에 걸쳐 조성되었다.

첫인상은 벌집처럼 보이는 촘촘한 석굴이 상하 5층으로 길게 옆으로 이어진다. 그 길이가 자그마치 1600여m에 달한다. 현존하는 석굴은 총 492개로 내부에는 25000여 개의 불상과 45000㎡에 달하는 벽화가 그려져 있다. 만약 이 벽화를 떼어서 일렬로 이어 붙인다면 30km에 달한다고 하니 불교 예술의 정수로 꼽힐 만하다. 조각과 회화, 건축이 조화된 막고굴은 예술성과 실용성이 결합 된 입체 예술이다.

예술과 실용이 결합 된 장소

이곳에서 최초로 굴을 판 사람은 승려 낙준(樂俊)이다. 366년 수행 공간을 찾던 어느 날, 석양 무렵에 반짝이는 금빛을 보고 상서로운 예감이 들어 이곳에 굴을 뚫었다고 한다. 이후 하나둘 동굴이 늘어나고 벽화가 그려지면서 승방도 점차 늘어서, 전성기에는 1400여 명의 승려와 예술가, 화공들이 거주한 것으로 알려졌다.

막고굴 14호 굴에서 발견되어 돈황문물연구소 전시실에 있는 ‘이희양중수막고굴불감기’는 당(唐)의 성령 원년(658년)에 이희양이라는 인물이 기념비에 ‘낙준(樂俊)이라는 사문이 있었다. 숲속에 머물다가 이 땅에 이르러 삼위‧명사 두 산을 마주 보니 금빛이 빛나는 것을 보고 한 굴을 열었다’라고 기록했다. 사서에는 등장하지 않던 낙준이라는 스님이 언급되면서 돈황석굴이 시작된 이력을 밝히고 있다. 이 최초의 굴이 남아 있는지는 의문이다. 돈황석굴을 가면 시대별로 굴이 있기는 하지만 후대에 채색을 다시 올린 석굴이 많기 때문이다.

삼대, 사대, 오대 석굴

중국을 답사하면 중국의 삼대 석굴, 사대 석굴, 오대 석굴로 부른다. 초기에는 둔황, 용문, 운강을 삼대 석굴로 했는데 차츰 숫자가 늘고 있다. 석굴을 방문하는 사람들이 늘어가면서 언제 가는 것이 좋느냐는 질문을 하는데, 한겨울이 가장 좋다. 방문객의 수가 비교적 적어서 아무래도 유리하다고 할 수 있다. 둔황은 방문하기 전 둔황 시내에서 라이트를 구입하기를 권한다. 본인들이 가지고 있는 라이트로는 도저히 제대로 볼 수 없기 때문이다.

초기부터 만들어진 불상은 북량 시대의 275번 석굴이다. 막고굴 중앙부 북쪽 가까이 3층 중 두 번째 층에 굴이 만들어져 있다. 크기는 동서 5m, 남북 3m로 작은 굴이다.

머리에 있는 화불(化佛; 변화한 부처님이라는 뜻이다)을 붙인 관을 쓰고 있고, 목에는 영락(목걸이)을 걸고 있는 모습인데, 전형적인 미륵 보살상이다. 호좌(胡坐), 책상다리 자세로 그대로 의자에 걸터앉은 형상이다. 호좌는 원래 중국의 생활방식에는 없다. 말 그대로 호족이 앉는 방식으로, 서역에서 전래 된 양식임을 보여준다. 색깔이나 형태도 전형적인 서역풍이라고 할 수 있다.

여러 가지 모습의 석굴들

5세기 초로 불상의 조성을 본다면 미륵상생경과의 관련성은 문제가 있다. 물론 308년 축법호역의 <불설미륵하생경(佛說彌勒下生經)>에 이러한 요소도 등장하고는 있지만, 불상 조성에 있어서 교각미륵상은 하생경의 신앙적 형태의 구현이라고 보기는 어렵다.

둔황 석굴은 서역의 영향이 남아 있어 앞서 인도에서 소개했던 차이티야식 석굴와 비하라식 석굴이 있다. 둔황 초기 석굴도 비하라 석굴이 있다. 비하라 석굴로는 서위 시대의 285번 석굴이 있다. 천정은 말각조정(末角藻井)식으로 속칭 투팔천장(鬪八天障)이라고도 불리는 이 형식의 특색은 건축 내부의 같은 평면의 공간을 한층 넓히는 효과를 가졌다.

사방으로는 장막형 천개는 종래의 자루가 달린 양산형과는 달리 지붕이 있는 사각형으로 각 모서리에는 커튼 모양의 번과 영락을 늘어뜨려 화려하게 장식했으며, 대개 5세기 후반에서 6세기 초에 완성되어 유행한 것으로 보인다. 화려함 속에는 천상의 표현을 나타내고 있다.

화(華)와 융(戎)이 결합하는 곳

작은 감실에는 선정하는 승려의 상도 보인다. 이러한 비하라 식의 석굴은 중국 내륙으로 들어오면 더는 안 보이는데, 기후의 영향으로 보인다. 비하라는 주거를 위해서 만들어지는 것이기에 둔황을 지나 중국 내륙으로 들어가면 석굴에서 겨울을 지낼 수 없기에 둔황을 지나면 비하라는 중국 석굴에서 사라지게 된 것이다.

272번 굴은 북량 시대에 만든 석굴이다. 천정의 모습은 285번 굴과 똑같다. 천정 주변에는 하늘 세계의 악기를 연주하는 기악천의 모습이 보인다. 하늘의 선녀라는 비천은 공양을 올리는 공양비천, 악기를 연주하는 기악비천 등이 있다. 비천은 시대에 따라서 모습이 달라지는데 초기에는 거의 90도로 꺾인 허리의 모습이 당나라 시대로 들어가면 우아한 비천상이 보인다.

초기의 석굴들은 아직 중국화 되지 않은 서역 형식이 그대로 나타난다. 중국으로 들어온 불교가 중국 땅에서 새로운 모습을 찾기 전이기에 생소한 색깔이나 형태가 보이는 것이다. 특히 둔황 지역이기에 이러한 형식이 남달라 보인다. 둔황은 사마표의 말대로 화(華)와 융(戎)이 결합하는 곳이기에 이러한 모습이 보이는 것이다.

문무왕 동국대 와이즈캠퍼스 외래교수. [불교신문]

'세상사는 이야기 > 세계의 석굴 이야기' 카테고리의 다른 글

| 실크로드 사막길에서 중국으로 (0) | 2023.12.23 |

|---|---|

| 실크로드 사막길에서 중국으로 ① 둔황 (0) | 2023.10.29 |

| 실크로드 사막길 향해서 ⑬ 끊임없이 독립을 지켜온 도시 (1) | 2023.10.22 |

| 실크로드 사막길 향해서 ⑫ 베제클리크 천불동 (0) | 2023.08.18 |

| 실크로드 사막길 향해서 ⑪ 여전한 아름다움을 자랑하는 천불동 (0) | 2023.08.10 |