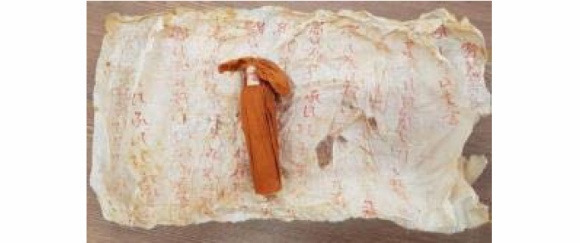

조성발원문

후령통

보협진언(후령통 싸개)

보협진언

서울 흥천사 목조관음보살삼존상 보물2272호

소 재 지; 서울 성북구 흥천사길 29(돈암동 595) 흥천사

「서울 흥천사(興天寺) 목조관음보살삼존상(木造觀音菩薩三尊像)」은 조성발원문을 통해 1701년(조선 숙종 27)이라는 제작 연대, 수조각승 법잠(法岑)을 비롯한 계초(戒楚), 진열(振悅), 성인(性印), 수오(守吾) 등의 제작자, 임실 신흥사(新興寺) 적조암(寂照庵)이라는 원봉안처 등을 명확히 알 수 있는 불상이다. 흥천사(興天寺) 대방(大房, 기도하는 수행공간과 공양하는 생활공간이 결합된 복합 공간)에 봉안되어 있는 이 관음보살삼존상이 언제 임실 신흥사(新興寺) 적조암(寂照庵)에서 서울 흥천사(興天寺)로 이안(移安)되었는지 명확하지는 않지만, 1890년 흥천사(興天寺) 수월도량(水月道場, 물에 비친 달과 같은 도량이라는 뜻으로, 관음보살을 모신 곳을 의미) 불사(佛事)를 계기로 대방에 봉안되어 있던 관음보살상과 남순동자상, 해상용왕상 등을 개금・개채하였다는 기록이 있는 것으로 보아 적어도 그 이전에 이안된 것으로 보인다. 수조각승 법잠(法岑)은 조선 후기 조각계에서 잘 알려져 있지 않은 조각승이지만 함께 조성 작업에 참여한 계초(戒楚)와 진열(振悅)은 18세기 조각계에서 매우 비중 있는 조각승이다. 따라서 이 관음보살삼존상은 이들의 조각승 계통의 형성과 전승을 연구하는데 귀중한 자료라 할 수 있으며, 특히 1701년 작품으로 18세기 불교 조각의 첫 장을 연다는 미술사적 의의를 부여할 수 있다. 서울 흥천사(興天寺) 목조관음보살삼존상(木造觀音菩薩三尊像)은 수월도량의 주불인 관음보살과 남순동자(南巡童子, 화엄경에 등장하는 불도를 구하는 보살로, 어린 아이와 같은 모습으로 표현되며 남쪽으로 순례를 떠나기 때문에 남순동자라 함), 해상용왕(海上龍王)으로 구성된 매우 드문 삼존상이다. 이러한 삼존의 구성은 이미 고려 불화에서 그 전조(前兆)가 보이기는 하지만, 완전하게 자리 잡은 것은 17세기 이후부터로 판단된다. 조선 후기와 말기에 편찬된 의례집에서는 관음보살과 남순동자, 해상용왕이 관음보살삼존으로 예경되고 있는데, 이 관음보살삼존상은 의례집 간행 이전에 성행한 관음보살삼존도상과 신앙 형태를 이해하는데도 중요한 자료이다. “전라도임실현치북사자산적조암관음성존복장 발원문 시유세차강희사십년신사...(全羅道任實縣治北獅子山寂照庵觀音聖尊腹藏 發願文 時維歲次康熙四十年辛巳…)”로 시작하는 이 발원문을 통해 이 목조관음보살좌상이 1701년 전라북도 임실 적조암(寂照庵)에 봉안됐던 관세음보살상이며, 5명의 조각승이 힘을 합해 이 보살상을 제작했음이 밝혀졌다. 조성발원문 1점, 후령통 1점, 주서 보협진언 2점이다.

출처. 국가유산청